各地老旧小区改造抗震加固政策及提升抗震性能措施

发布时间:2025-04-15 浏览次数:1496

PART1

各地老旧小区改造抗震加固政策规定

截至2025年4月,全国各地老旧小区改造中的抗震加固政策规定主要基于国家层面的《建设工程抗震管理条例》及地方具体实施方案,涵盖资金补贴、技术标准、改造重点等多个方面。

以下是关键政策要点及地区案例的梳理:

一、国家层面的政策框架《建设工程抗震管理条例》要求

老旧小区改造需进行抗震性能鉴定,对存在安全隐患且具备加固价值的建筑必须进行加固,并公示加固时间及后续使用年限。

农村危房改造、移民搬迁等项目必须达到抗震设防强制性标准,违者将面临高额罚款。

学校、医院、养老机构等重点公共建筑需优先采用隔震减震技术,确保地震时正常使用。

住建部推进措施

结合城镇老旧小区改造,推动抗震性能提升,例如通过加装电梯、节能改造与抗震加固结合实施。

要求2025年底前基本完成2000年前建成的老旧小区改造任务,并优先拆除或加固存在结构安全隐患的预制板房。

二、地方政策与实施案例

北京市

城市更新行动计划:该市城市更新行动计划(2021~2025年)中明确提出,老旧小区改造需结合抗震加固等综合提升措施。到2025年,力争完成全市2000年年底前建成需改造的1.6亿平方米老旧小区改造任务,重点推进本市500万平方米抗震节能综合改造、配合做好6000万平方米中央单位在京老旧小区改造等任务。

农宅抗震节能补贴:对同时实施抗震和节能改造的农宅,最高补贴6.5万元/户;仅抗震或节能单项改造分别补贴4.5万元和2万元/户。改造后农宅需满足抗震烈度8度设防标准,外墙传热系数符合节能要求。

天津市

“十四五”规划目标:到2025年完成地震易发区房屋加固改造2万套,社区防震减灾科普覆盖率100%。

重点提升监测预警能力,确保地震预警信息公众覆盖率达85%以上。

贵阳市

推行《老旧小区改造抗震处理导则》:2025年,贵阳市住房城乡建设局印发《贵阳市城镇老旧小区改造抗震处理导则(试行)》,规范既有建筑物抗震检测鉴定、加固、设计、施工等工作。

新疆维吾尔自治区

2025年计划:完成2093套城市危旧房改造,采用拆除新建、改建或抗震加固等方式,并争取国家专项借款支持。

同步推进258个老旧小区改造,覆盖7.6万户居民,优化基础设施和社区服务。

甘肃省七里河区

改造流程:通过现场踏勘确定24个重点小区,针对结构问题制定加固方案,并完善设计文本后二次审核。

云南省、青海省

农村经验推广:通过抗震改造,近年地震中未出现农房倒塌致死案例,相关技术图集和培训机制被纳入政策支持。

三、重点技术措施与资金支持

技术应用

结构加固:包括碳纤维包裹、增大截面法、增设剪力墙等,提升建筑整体抗震性能。

隔震减震技术:在高烈度地区强制使用,如隔震支座、阻尼器等。

资金保障

中央及地方财政设立专项资金,例如某市2025年计划投入10亿元加固1万栋老旧住宅。

鼓励社会资本参与。

四、特殊建筑类型处理

预制板房:经鉴定为危房或阻碍城市规划的预制板建筑优先拆除;结构完好的纳入旧改,通过加固和设施更新延长使用寿命。

历史建筑:采用隐蔽式加固技术(如内部钢架),兼顾安全与风貌保护。

五、实施要点与挑战

居民参与:改造方案需通过座谈会、问卷等形式征集意见,确保需求匹配。

质量监管:建立可追溯制度,对隔震装置等关键材料全程监测,严控施工质量。

区域差异:地震高烈度区(如天津、新疆)任务更重,需结合本地地质条件制定针对性措施。

小 结

全国老旧小区抗震加固政策以国家条例为纲,地方结合实际情况细化技术路径和补贴标准,重点解决预制板房、农宅及公共建筑的安全隐患。未来趋势将更注重技术升级(如隔震减震)与居民参与机制的完善。

PART2

新抗震加固具体措施

提升既有建筑抗震性能,常见的抗震加固措施可分为多个方面,根据建筑类型和具体需求选择合适的方法。具体包括以下分类:

1.结构构件加固

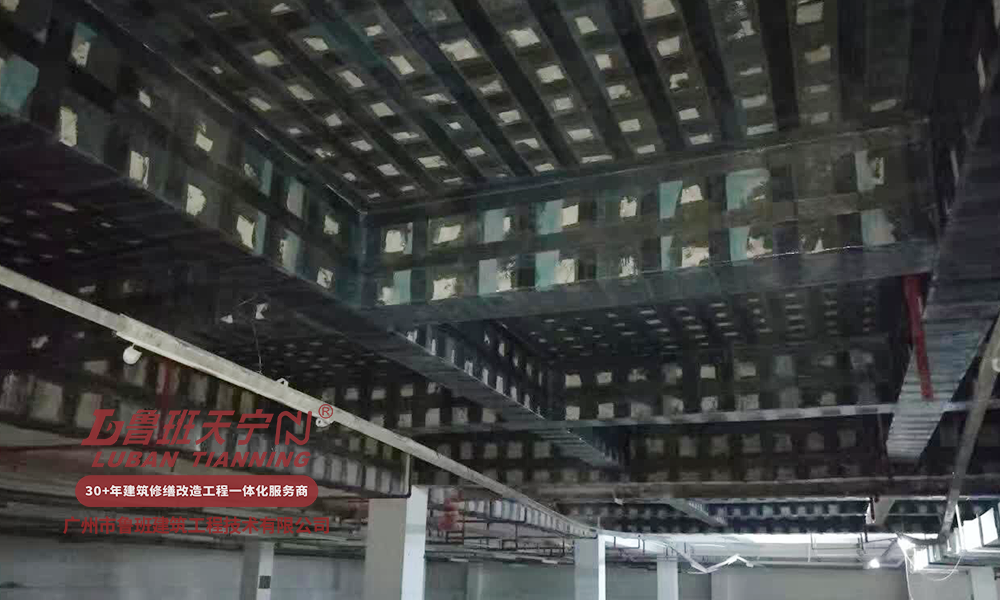

碳纤维/钢板包裹:在梁、柱表面粘贴碳纤维布或钢板,提升抗拉、抗弯能力,防止脆性破坏。

增大截面法:通过增加混凝土截面尺寸或配筋率,增强构件承载力和延性。

喷射混凝土加固:用于墙体或柱面,提升整体强度和抗震性能。

2.抗侧力系统增强

增设剪力墙:在框架结构中增加钢筋混凝土剪力墙,提升抗侧刚度。

钢支撑系统:安装交叉或偏心钢支撑,吸收地震能量并减少侧移。

核心筒加固:优化或新增核心筒结构,增强抗扭转能力。

3.基础与地基处理

基础扩大:加大基础底面积或加深埋深,提升稳定性。

桩基加固:增设微型桩或静压桩,改善地基承载力。

地基注浆:通过灌浆加固松散土层,减少不均匀沉降风险。

4.隔震与减震技术

基础隔震:在基础与上部结构间设置橡胶隔震支座,隔离地震波传递。

层间隔震:在建筑特定楼层安装隔震装置,降低局部震动响应。

阻尼器应用:安装粘滞阻尼器、金属屈服阻尼器等,耗散地震能量。

5.节点与连接强化

梁柱节点加固:采用外包钢、碳纤维布或增加箍筋,防止节点剪切破坏。

墙体连接:加强填充墙与框架的拉结,如增设钢筋网或锚固件。

6.整体性提升措施

圈梁与构造柱:在砖混结构中增设钢筋混凝土圈梁和构造柱,约束墙体开裂。

楼板加固:采用现浇混凝土层或碳纤维网格增强楼板整体性,确保水平力传递。

7.材料与工艺升级

高强材料替换:用高性能混凝土或钢材替换老化部分。

预应力技术:施加预应力钢索或碳纤维,改善结构刚度和抗裂性。

8.非结构构件防护

附属物固定:加固屋顶水箱、广告牌等,避免坠落风险。

管道柔性连接:采用抗震支架和柔性接头,防止管线破裂。

9.新技术与设计优化

BIM与模拟分析:利用建筑信息模型优化加固方案。

性能化设计:根据目标抗震性能(如“小震不坏,大震不倒”)定制措施。

10.特殊结构加固

历史建筑保护:采用隐蔽式加固(如内部钢架),兼顾抗震与风貌保留。

高层结构调谐:安装调谐质量阻尼器(TMD),减少风振和地震响应。

实施要点

专业评估先行:需通过检测鉴定确定结构薄弱环节。

经济性与可行性:平衡成本与效果,选择适宜技术。

规范合规:符合当地抗震设计规范(如GB 50011)及施工标准。

总 结

通过综合应用上述措施,可显著提升建筑的抗震性能,降低地震灾害风险。实际工程中常采用多种方法组合,例如同时进行隔震支座安装和阻尼器设置,形成多重防护体系。